臨床教育学研究-2

担当:押谷 由夫

1.研究の重点

— 道徳教育の臨床的研究 —

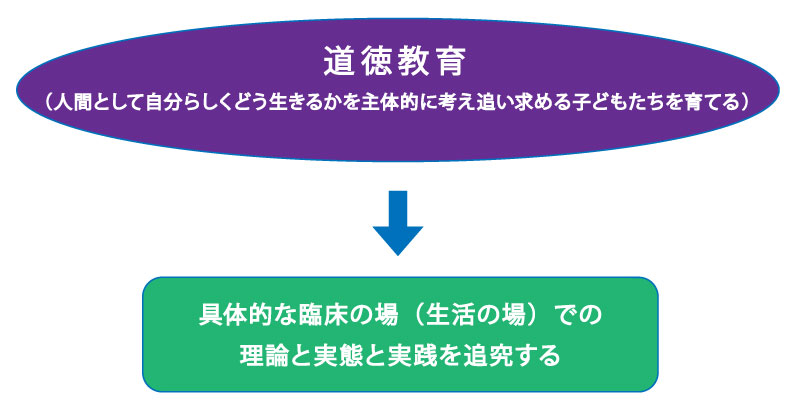

臨床教育学がめざすのは、教育分野で考えた場合、当事者である子どもたち一人一人が様々な状況に正対し、乗り越え、自律的に生きていけるように援助する研究といえます。それは、突き詰めれば、根幹に道徳教育が位置づくことになります。そのような視点から、道徳教育に重点を置いて研究を進めています。

2.研究の内容

大きく、次の6つの領域に絞って研究を進めています。

全国調査研究

学校を真の人間教育の場にしようと、教育課程全体をリードする形で、道徳教育改革が進められています。その中核として、2015年に小学校・中学校の教育課程に、道徳の時間に代わって、「特別の教科 道徳」が設置されました。小学校は2018年度から、中学校は2019年度から全面実施されています。

このような道徳教育改革を学校現場ではどのように捉え、具体的に取組まれているのかについて、2017年度、2018年度、2019年度と継続的に全国調査行い、その結果分析を基に、学校現場の教職員がより主体的、意欲的に道徳教育の改善・充実に取り組んでいただけるようにするための提案を行うことを目的としています。

調査対象校の選定は、『全国学校総覧 2017年度』(原書房)より、全国47都道府県の全部の小学校・中学校から、およそ1割の学校を無作為に抽出し、アンケート用紙を送付するという方法を取りました。3年間、原則として同じ学校に調査を依頼しました。

2017年度調査では、発送学校数は、3,336校。回収学校数は、981校。回収率は、29.4%でした。2018年度調査では、3,331校。回収学校数は1,004校で。回収率は、30.1でした。2019年度は現在調査中です。

これらの結果については、⇨ http://oshitani.mints.ne.jp/

外国調査研究

道徳教育改革は、世界的な課題です。ほとんどの国において道徳教育を重視しています。しかし、悩んでいます。道徳教育は、子どもたちの生き方を覚醒する(目覚めさせる)取組ですから、どの国においても、国づくりとの関わりで取組まれます。どのような国にするかは法律に示されますが、それを推進するのは国民一人一人です。子どもたちをいかに国づくりと関わらせていくか、それは同時に一人一人の人間としての成長を図ることと関わらせる必要があります。そこに多様な道徳教育が展開されます。

それは、当然に政治体制が強く反映されますが、国をどのような方向に発展させていくかについても混乱が生じています。グローバル化は当然として未曾有の科学技術の発達、地球規模の環境問題や疾病問題、人権問題などを踏まえると共に、その国独自の課題を見越した国づくりを考えなくてはいけません。さらに、宗教も関係してきます。それらが道徳教育政策に反映されます。

しかし、共通して大切なのは、学校教育において日々子どもたちにどのように接するかです。各国の学校における子どもたちの「人間として自分らしくどう生きるか」に関わる道徳教育の実態を把握し、国の政策と関わらせて分析する必要があります。そのような研究を継続的に行っています。中国、韓国、フィンランド、アメリカ、イギリス、オースラリアの現地調査を行っています。

これらの結果については、⇨ http://oshitani.mints.ne.jp/

教育改革と道徳教育改革の動向研究

新教育課程は、幼稚園では2018(平成30)年度から全面実施されており、小学校では2020(令和2)年度から、中学校では2021(令和3)年度から、高等学校では2022(令和4)年度から全面実施されます。新教育課程は、2030年の社会を見越して必要とされる資質・能力の柱として「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つを挙げ各教科等の目標に反映させています。AIの発達や科学技術の発達、グローバル化等が進む中、一人一人の新たな生き方が求められています。その基盤を育む学校教育や授業をいかに改善し、充実を図っていくかを臨床教育学的に追究することが緊急の課題としてあげられます。本研究では、それらの学校教育改革を、道徳教育改革を中心として行うところに特徴があります。

全ての教育改革は、これからの社会において、子どもたち一人一人のよりよい自己形成とみんなが協力してよりよい社会を創っていいける子どもたちを育てることを目的としています。つまり、子どもたち一人一人がこれからの社会を「どう生きるか」にかかわって、しっかりとした学びができるように教育改革が行われていることになります。したがって、道徳教育改革を中核としてこれからの学校教育改革を考えることが求められます。

これらの研究の結果は、フォーラムなどで発信しています。⇨ http://oshitani.mints.ne.jp/

「特別の教科 道徳」の指導と評価に関する研究

「特別の教科 道徳」は、2018年度から小学校で、2019年度から中学校で全面実施されており、教科書の使用と評価が義務づけられています。それらをどのように捉え具体的実践を充実させていけばよいのかを臨床教育的に追究するものです。

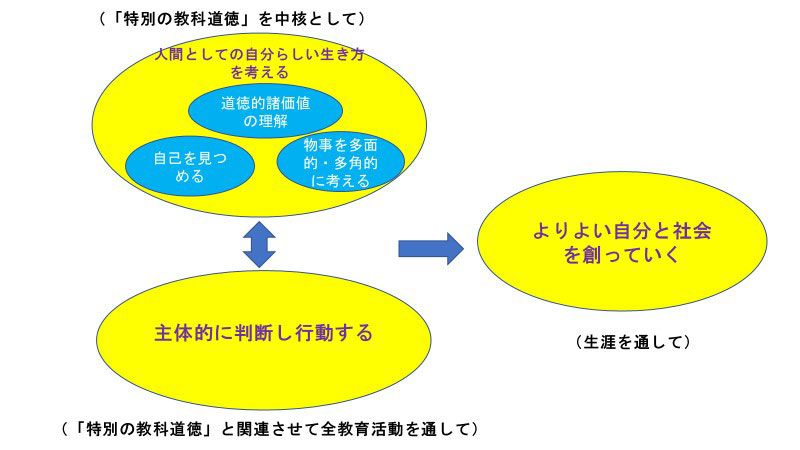

道徳教育の目標は、「自己の生き方(人間としての生き方)を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」(()内は中学校)と記されています。そして、道徳教育の要である「特別の教科 道徳」の目標は、「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を(広い視野から)多面的・多角的に考え、自己の生き方(人間としての生き方)についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる」(()は中学校)となっています。この2つを一緒にして考える必要があります。それを図示すると次のようになります。

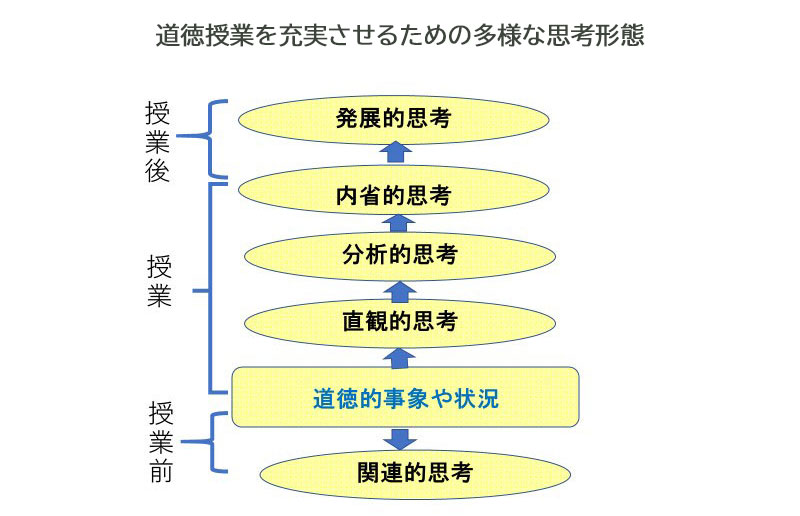

この目標をどのように具体化すればよいのかが指導法の研究になります。ここでは、まず「特別の教科 道徳」の授業をどのように行えばよいのかを追究します。基本的には、次のように道徳的思考をベースとして授業の展開を考えています。

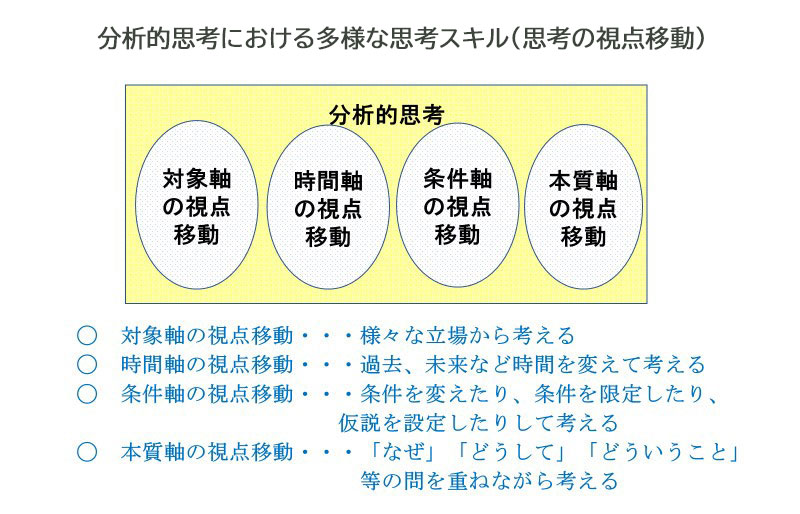

この中で、特に求められる「多面的・多角的思考」について、どのような思考スキルが必要かを分析的思考において次にように考え研究しています。

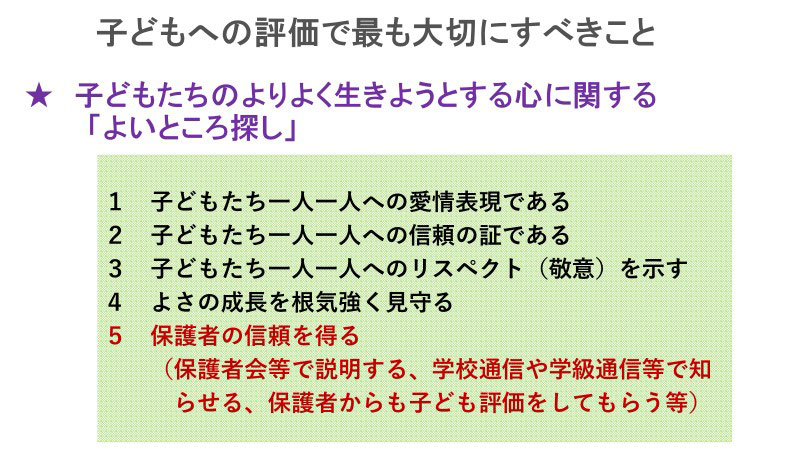

また、「特別の教科道徳」の評価については、基本的には「一人一人の子どもの中にあるよりよく生きようとする心がどのように成長しているかを評価する」こと、すなわち「一人一人の子どもたちのよいところ探し」であると捉え、研究を進めています。ポイントを図示すると次のようになります。

これらの研究の実際については、⇨ http://oshitani.mints.ne.jp/

今日的教育課題に応える総合単元的道徳学習プログラムの開発研究

道徳教育は、教育全体をリードするものです。そのためには、教育に関するさまざまな課題に対して、適切に対応できる指導ができなければなりません。学校における道徳教育は、「特別の教科 道徳」を要として学校教育全体で行われます。さらに、家庭や地域との連携のもとに取り組まれます。それらが、道徳教育の全体計画や「特別の教科 道徳」の年間指導計画に具体化されるはずです。そのような視点から、今日のカリキュラム開発の動向を踏まえて、道徳教育のカリキュラム開発をどのように捉え具体化すればよいのかについて研究します。

子どもの道徳学習は、さまざまな場面で行われます。それは、各教科、領域などの区分を離れて連続性をもち、かつ家庭や地域社会を含む全生活圏において行われます。総合単元的道徳学習は、その中で道徳的課題の根底にある道徳的価値に関する意識の流れを押さえ、1~2か月間にわたって、子どもたちが連続的に道徳学習を発展させられるように支援していこうとするものです。

「総合単元的」という言葉は、既存の総合単元学習にこだわることなく、現実に即した多くの単元のくくりを考えながら、子どもたちの道徳学習の多様なパターンに適応していくようなプログラムの開発を求めて使っています。また、「道徳学習」という言葉は、子どもたち自らが道徳性の育成を豊かに図り、かつよりよく生きることを主体的に考え、追い求める子ども主体の道徳教育を推進する意図があります。

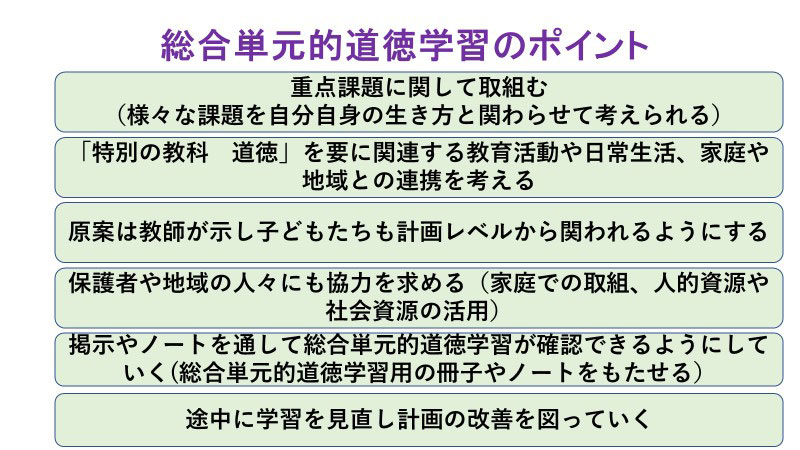

そのポイントを示すと次のようになります。

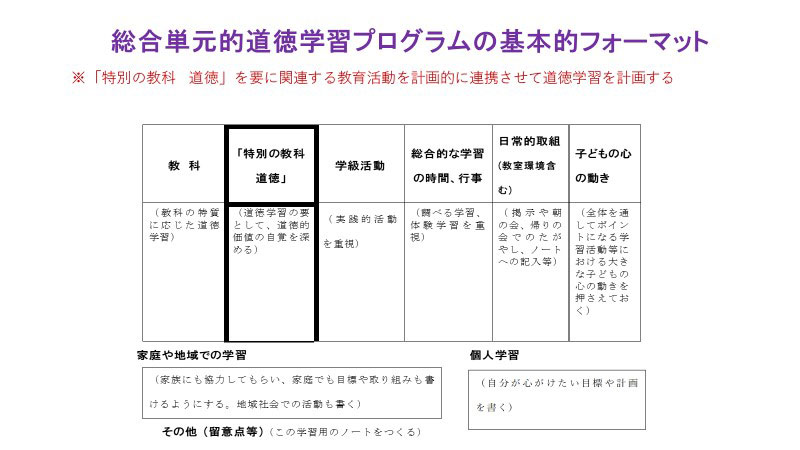

このような総合単元的道徳学習のプログラム開発における大まかなフォーマットを次のように考えています。

これらの研究の実際については、⇨ http://oshitani.mints.ne.jp/

道徳教育関連の文献調査研究

この研究の意図は、これからの学校教育改革の中核となる道徳教育を研究、実践する上に置いて、重要な基本的情報を提供しようとするものです。つまり、道徳教育に関する文献情報バンクのような役割を果たせるようにすることを、目的としています。道徳教育専門の学会や、他の関連学会における道徳教育に関する論文の紹介、専門図書の紹介、専門的な論文等を紹介します。

文献調査の実際については、⇨ http://oshitani.mints.ne.jp/

3.研究活動

研究活動の一部として、道徳教育フォーラムを、毎年、武庫川女子大学と、昭和女子大学で開催しています。プログラムをパンフレットで紹介します。

関連リンク

2018~2019年度 活動資料