臨床教育学研究-1

担当:上田 孝俊

1.研究部門の概要

「援助職の課題・問題意識の深化と実践の再開発につなげる研究支援のカリキュラム検討」に取り組むということを前提に、次のようなことを思い描いています。

- 社会人大学院の教育・研究のあり方とその意義について、新堀通也や小林剛、田中孝彦を中心に臨床教育学研究が開拓され、体系化がおこなわれてきました。現職援助職が抱える今日的課題を、新堀は「教育病理」と捉え、社会現象としての「病理」を考究する専門的な学の統合を、田中は「発達援助」職としてしての当事者理解の方法論的探究に重点をおいて、それぞれ「臨床教育学」を構想されてきました。

- 援助職者である自身の専門性の省察、養成教育・現職者教育あるいは離職者研究などの実際から、専門的な知や技術の根っこに「人間性」「質」の問題があり、それには援助職者の人生や生活史とその自己理解が関わっていることが明らかにされてきました。社会的な教育病理現象の理解と当事者への応答には、こうしたホリスティックな人間理解の学としての「臨床教育学」の発展が期されなければならないと考えています。

2.研究の紹介

(1)社会人大学院と臨床教育学

①社会人院生の学修意義の調査研究

本研究科修了生に対するアンケート、聴きとり調査を通して、本学での学修・研究の意義や課題、援助職の現場での学習・研修(意識されていない熟達化なども含め)のありようを明らかにします。2018年度は質問紙調査を修了生対象に実施し、2019年度はインタビューをおこないました。

②これまでの「臨床教育学」研究の整理

①1998年度からの日本教育学会課題研究「臨床教育学の動向と課題」、②2002年度からの日本教育学会特別課題研究「教師教育の再編と教育学の課題」、③2003年度からの田中孝彦先生を代表とする科研費研究「臨床教育学の展開と教師教育の改革」、④2009年度からの田中孝彦先生を代表とする科研費研究「臨床教育学の構築と教師の専門性の再検討」、⑤2009年度からの日本教育学会特別課題研究「現職教師教育のカリキュラムの教育学的検討」、⑥2012年度からの田中孝彦先生を代表とする科研費研究「教師の専門性の再検討と教師教育における「子ども理解のカリキュラム」の構想」などの先行研究を再検討します。

(2)災害と教育・援助実践の研究

①日本臨床教育学会震災調査チームとの連携

1995年の阪神淡路大震災における教育課題について、研究所では西宮市内の教職員からの聴きとり調査をおこない、本学の授業で講演もいただき直接学生と考える機会をもってきました。2011年3月に発足した日本臨床教育学会に「震災調査チーム」をつくり、以来、東日本大震災被災地の教育について調査を継続しています。

②震災トラウマをかかえた子どもの発達への教育援助の研究

2019年度より科学研究費助成事業(基盤C:課題番号19K02798 )「災害トラウマの回復過程における子どものナラティブと応答的な生徒指導実践の検討」に取り組み、東日本大震災後の子どもたちや保護者の変化とそれへの教師の応答的実践の実際と課題についての現地調査とこれまでの研究のまとめの作業に取り組んでいます。

3.研究活動

(1)社会人大学院と臨床教育学

社会人のリカレント教育の意義を現場サイドから問い直し、そこに含まれる学修への課題を明らかにする必要があると考え、取り組んでいます。

質問紙調査は、大学院臨床教育学研究科修士課程および博士後期課程修了生で現住所が確認できた256名全員に郵送しました。2018年12月末日を〆切としましたが、残念ながら回答を返送いただいたのは136名(回答率53.1%)でした。

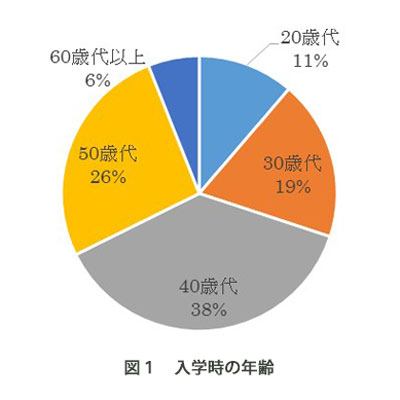

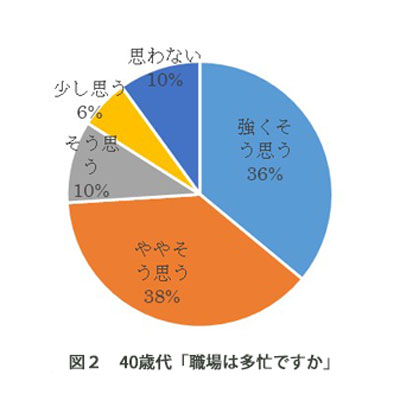

入学時の年齢(図1)は、40歳代が4割近くを占め、職場の中核であり、専門性が高まってきた年齢層が中心となっています。しかも、40歳代の4分の3が職場の多忙感を強く感じながらも、本研究科に通い続けられたことがうかがえます(図2)。

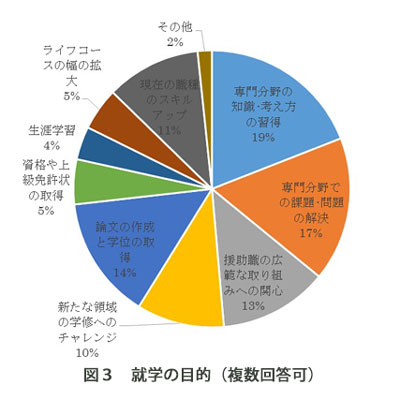

本研究科への就学目的を問うと、図3のようになりました。

- 職種や専門分野の最新の知識や考え方、そこで感じている課題や問題の解決、その完結としての論文の作成・学位の取得と続きます。それぞれの回答者の実数は、順に69名、61名、52名で、半数近くの修了生がこの3点を重視していたことがわかります。このことは、本研究科のあり方に一つの課題を提起していると受け止めています。

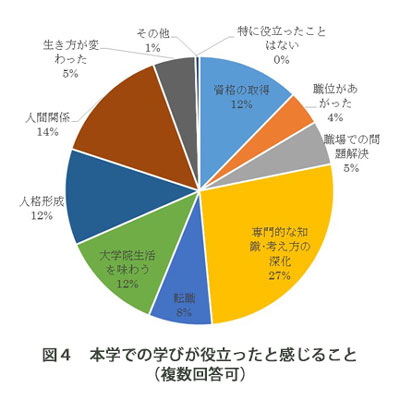

- 図4は、本研究科での学びが、どのような点で役立ったと実感しているかを問うたものです。 専門的な知識・考え方の深化を115名(84.6%)があげ、これは就学の目的とも合致するものです。一方、「大学院生活」やそこでの「人間関係」、さらには多様な社会経験をもつ人々との交流が「人格形成に役立った」と回答している点は、予想外の視点でもあります。専門的立場にいる人々に「学びの場」が一定の揺さぶりを与え、既成の考えやとらえ方の再考を促したといえると考えます。「転職」に繋がったと33名(24.2%)が答えているのも具体的に「役立つ」と捉えられた成果と考えられます。

(2)災害と教育・援助実践の研究

2019年度は、7月に北海道・胆振東部地震被災地、9月に宮城県仙台・東松島市・石巻市、岩手県陸前高田市の教師から現在までの教育課題の変化を聴きとり、意見交流してきました。